Penser la culture autrement pour réussir les transformations

Evaluer l'"écart" plutôt que la différence (Partie 1)

octobre 2025

mai 2025

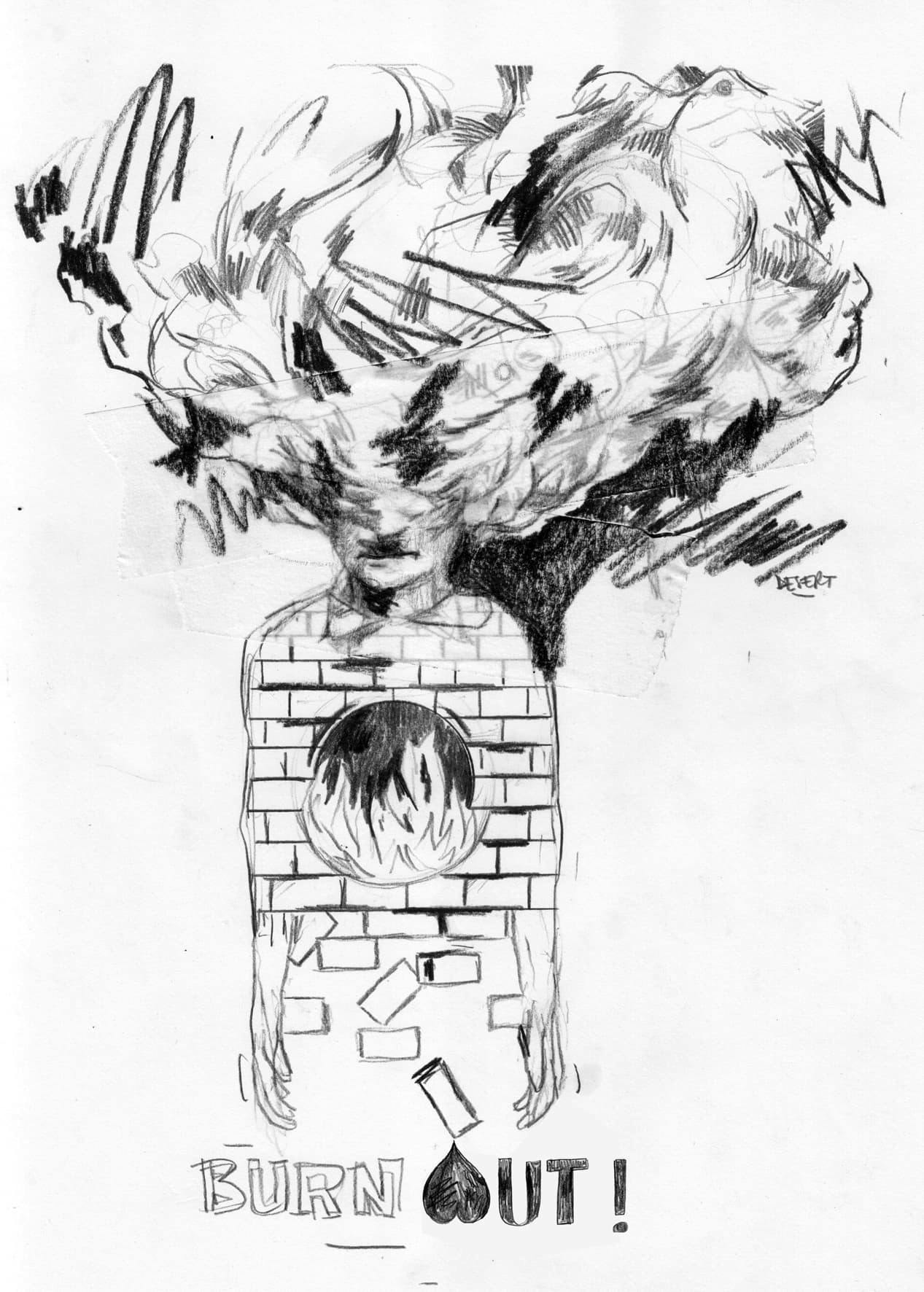

Dans mon dernier article , je vous ai parlé des signaux pour reconnaître un burn-out.

Mais une autre question se pose : d’où vient cet épuisement ?

Les causes sont multiples. Elles se jouent à plusieurs niveaux :

La clé ? Comprendre que le burn-out n’est ni une faiblesse individuelle, ni seulement un “problème d’entreprise”. C’est l’interaction entre nos sociétés, nos organisations et nos histoires personnelles.

Regardez cette femme sur la photo ci-dessous, cela ne se voit pas mais elle n'a pas su aller travailler le jour ou la photo a été prise. Elle est en début de burn-out et se promène seule dans la rue. Si vous remontez les jours et les mois qui précèdent, vous vous rendez compte que son épuisement vient à la fois de son environnement, de l'organisation de son travail au bureau et de son rapport à ses collègues mais aussi de son histoire personnelle et de son vécu.

Donc pour comprendre les causes du burn-out/épuisement professionnel, il y a au moins 3 angles de vue: sociologique (l'impact des normes et du système), organisationnel (la manière dont les structures de travail influencent l’épuisement) et personnel (la façon dont chacun vit, gère et intègre cette pression).

Ces explications donnent la carte globale de la situation. Evidement chaque personne est particulière et il faut aller sur le territoire de chacun, son réel, son vécu, pour saisir la réalité intime de chacun.

Le texte ci-dessous est une invitation, à partir d'une vue macro, à parcourir la situation que vous vivez.

Supposons que les maux dont vous souffrez ne sont pas uniquement de votre fait mais plutôt du type de société dans laquelle vous vivez. Aussi des règles, type d’environnement, croyances etc…

Imaginez : si vous étiez né en 1656, à quoi aurait ressemblé votre vie ? Et … de quoi auriez-vous souffert ?

Je reprends une thèse sociologique qui observent que les maladies (psychiques) évoluent en fonction des époques : Michel Foucault dans « Histoire de la folie à l’âge classique » (1963) présente l’histoire de la déraison confrontée à celle du pouvoir.

La pensée de Michel Foucault est une critique des manières dont une société décide qui est « normal » et qui est « fou », révélant ainsi les mécanismes de pouvoir derrière les discours de vérité.

Pour continuer le voyage en 1656, allons dans le récit de « l’histoire de la folie ». Vous êtes à Paris dans le quartier de votre choix et inspirez-vous de l’époque « Avec la naissance de l’Hôpital Général s’instaure une nouvelle attitude sociale et politique. Petit à petit, tout au long du 17 et 18ème siècle, les marginaux, délinquants, mendiants, désœuvrés et oisifs sont pourchassés, considérés eux aussi comme détestables humains. Détestables certes, coupables aussi, pécheurs, « endiablés » parce que hors de l’ordre commun. Au fil du temps, les opposants au pouvoir, libertins, nouvellistes seront aussi considérés comme des êtres dangereux. Tous, toutes sont déclarés pécher contre la raison, contre Dieu, contre le pouvoir. Les hommes seront emmenés à l’hôpital Bicêtre et les femmes iront à la salpêtrière. Voici l’ordre survenu, il va s’étendre, au moyen de la police, vers tant de couches sociales devenues pauvres. Survient alors ce que l’on appelle le grand renfermement. Et le 18ème siècle se trouvera empli de procès-verbaux de police, de plaintes aussi, afin que soient punis ces « dehors » de la société »

Michel Foucault évoque aussi la célèbre image de la Nef des fous. À la fin du Moyen Âge, certaines villes européennes expulsaient leurs insensés en les confiant à des bateliers. Ces « nefs » avaient pour fonction d’éloigner les fous des cités, parfois en les remettant à d’autres villes, parfois en les laissant dériver dans un exil sans fin. L’objectif n’était pas de les soigner, mais bien de les exclure de l’espace social

Progressivement, les médecins prennent la main, la folie se transforme en maladie mentale, soumise à l’autorité du savoir médical. Cela marque la naissance de la psychiatrie, mais aussi la réduction de la folie à un objet de savoir technique. Michel Foucault dénonce une certaine façon de faire de la psychiatrie, qui édifie le « fou » en non conforme à la norme ce qui sort de l’ordre établi.

Sur le même registre, je vous conseille « Le problème Spinoza d’Irvin Yalom », un roman qui rend vivant Spinoza, ce philosophe qui fut excommunié de sa communauté pour avoir osé placer la raison au-dessus des dogmes religieux.

À travers son destin, Yalom montre avec force combien la quête de liberté de pensée peut déranger l’ordre établi… mais aussi éclairer notre humanité.

Ainsi je comprends ce témoignage de Jean-Philippe, 54 ans, employé back office en banque, manager d’une équipe de quelques personnes. Il me dit : « Je me sens en difficulté. Je dors peu, je me réveille la nuit, angoissé à l’idée de faire une erreur dans mon travail. Chaque journée commence déjà avec cette fatigue et cette peur au ventre. Je suis suivi par la médecine du travail, mais je prends mes rendez-vous à 8h15, avant le bureau. J’ai trop peur d’être vu comme « un problème » par mes supérieurs si je m’absentais pendant mes heures de travail. Alors je continue à « tenir ». Mais je sais que ce maintien a un prix : une pression intérieure qui me ronge un peu plus chaque jour. »

Que feriez-vous à sa place ?

Quels sont tous nos efforts pour ne pas être exclus ? Pour continuer à être Aujourd’hui, ce ne sont plus les murs d’un hôpital ou le silence imposé qui rappellent à l’ordre, mais des normes implicites qui gouvernent le monde du travail : performance constante, disponibilité sans faille, motivation à toute épreuve.

Question out of the box : qu’arrive-il à un CEO ou à un directeur commercial s’il ne produit pas chaque année au moins plus de performance que l’année précédente ? Si vous vous placez au niveau de son conseil d'administration, que décidez-vous et pour quelle(s) raisons ? Vous avez 10 minutes de réflexion et on en débat ensuite....

Un essai sociologique devenu une référence, « la fatigue d’être soi », d’Alain Ehrenberg montre que la dépression (et l’épuisement) n’est pas seulement une maladie individuelle mais surtout un symptôme social.

Ehrenberg s'interroge sur les raisons du succès croissant de la dépression : épuisement, inhibition, insomnie, anxiété, indécision — des maux fréquents désormais interprétés comme dépressifs

Je vous recommande la lecture de ce livre car il est un outil d’analyse pour comprendre comment les normes sociales modernes impactent la santé mentale.

Mon intention n’est pas de condamner un système en particulier, et en l’occurrence ici le néo-capitalisme, mais de montrer que chaque modèle génère ses propres formes de souffrance. L’épuisement professionnel actuel est lié à notre organisation sociale et économique. La bonne nouvelle, c’est qu’en prenant conscience de ce lien, nous pouvons prendre du recul et agir là où ça fait mal.

Donc il est sain de ne pas se sentir bien dans un système qui ne va pas bien. En entreprise c'est la question de comment garder de la santé, de l'engagement et de la vie pour pouvoir créer des entreprises et organisations qui vont bien.

Ehrenberg observe que les sociétés modernes reposaient sur la culpabilité et la discipline : il fallait obéir, se conformer aux règles. Aujourd’hui, elles valorisent l’autonomie, l’initiative et la responsabilité personnelle. Chacun doit être acteur de sa vie, réussir par lui-même, être performant et motivé.

Dans ce nouveau paradigme, Ehrenberh montre que le travail, censé épanouir, est devenu une source de souffrance psychique.

Cette pression d’être “soi-même” devient lourdement exigeante : elle exige une mobilisation constante d’énergie individuelle — ce qui peut mener à un épuisement, autrement dit la « fatigue d’être soi »

Et face à la fatigue d’être soi, la dépression traduit alors un sentiment d’insuffisance face à l’idéal, à l’injonction d’autonomie et de performance promu par la culture contemporaine.

Ces nouveaux comportements sont présentés comme nécessaires pour réussir les défis d’un monde défini comme de plus en plus complexe, volatile et incertain (le fameux VUCA)

Et double contrainte, si on n’apparait pas dans l’idéal de la norme sociale de succès, le risque est l’exclusion. Nous savons que l’exclusion blesse au plus profond — et c’est pourquoi nous faisons tout pour rester « dedans », au risque de courir à l’épuisement.

IL est donc logique de se sentir épuisé et en étau dans un système qui me demande d'être autonome, de prendre des initiatives et des responsabilités et en même temps de respecter les normes et d'être conforme. Et si je ne respecte pas cela, je suis recyclé et un autre prends ma place.

Des pistes pour s'en sortir ?

Peut être se demander : jusqu’à quel point notre travail nous définit en tant qu’être ? Quelles sont nos autres sources d’identification sociales ? Et si elles n’existaient plus, qui êtes-vous ?

Out of the box : qui auriez-vous été en 1656 ?

Au-delà des causes sociales, il y a également des causes liées à l’organisation du travail et aussi à l’individu.

Les différentes recherches (et c’est aussi l’observation issue de mon expérience) montrent que ce sont majoritairement les facteurs organisationnels et les facteurs de sécurité et de qualité de vie qui entrent en compte dans les causes de l’épuisement professionnel.

Dans une étude faite par Alexandra Salembier-Trichard, les facteurs personnels entrent en compte dans 40 % des causes de l'épuisement professionnel, tandis que les facteurs organisationnels représentent 60 %. Parmi ces derniers, la qualité du management joue un rôle central. (source : L’Information psychiatrique, 2019).

II serait donc erroné de faire du burn out le révélateur d’une faiblesse personnelle préexistante : c’est bien l’environnement dans lequel les individus travaillent – notamment l’organisation du travail – qui génère le burn out et non les personnes elles-mêmes – ou, plus exactement, leur incapacité supposée à assumer les exigences de leur emploi.

Les causes d’épuisement que j’entends cité le plus sur le terrain sont

- Déséquilibre chronique entre les exigences du travail et les ressources disponibles (trop à faire, pas assez de temps, d’outils ou d’énergie).

- Comportement toxique au travail : principal facteur prédictif du burn-out. Cela inclut le traitement injuste, l’exclusion, le sabotage, la concurrence excessive, la gestion abusive ou les comportements contraires à l’éthique.

Au niveau organisationnel, les travaux de Maslach et Leiter identifient six principaux facteurs de risques d’épuisement des équipes :

Être bien organisé, avoir de bon process de travail collectif, une gouvernance adaptée à la situation est donc une nécessité. Ce sont les interrelations entre les équipes qui font la différence.

Si ils ne sont pas pris en compte, ces éléments de risque sont exacerbés dans des contextes de transformation managériale (nouvelle culture, rationalisation, amélioration des performances).

Dans ce cas, seule une approche systémique permet de prévenir le burn-out avec une priorité qui met aussi l’humain aux commandes.

Par l’absurde, il est clair que les programmes de yoga, méditation, formation à la nutrition, journées bien-être sont sympas mais traitent souvent les symptômes, pas les causes.

Et former à la résilience ne compense pas un environnement toxique.

Une piste d'amélioration pour les programmes de bien être déjà en place serait d'examiner comment ces outils et initiatives pourraient être pertinents et efficaces s'ils sont intégrés dans une approche systémique plus large qui adresse d'abord les causes organisationnelles, devenant ainsi des compléments utiles plutôt que des palliatifs.

Les relations au travail jouent un rôle clé au niveau du ressenti du bien-être au travail. Des facteurs tels que le manque de soutien social (des collègues, de la hiérarchie), les conflits non résolus, l’isolement ou les relations déshumanisées avec les bénéficiaires (notamment dans les métiers du care) sont autant de leviers de fragilisation. Les professionnels expriment souvent un sentiment de perte de sens lié à un décalage entre leurs valeurs et les comportements et exigences de leur environnement.

Un exemple cité souvent est « on nous demande de faire du participatif entre nous mais les décisions au-dessus sont unilitérales et imposées », « je le fais avec mon équipe mais mon chef ne le fait pas avec moi »,…

Mesures concrètes : canaux de feedback protégés, prise en compte des comportements toxiques dans les échanges, renforcement du leadership bienveillant, repenser l’organisation pour la rendre inclusive et durable.

Connecter au meilleur de chacun permet de faire la différence par la qualité des relations.

Pour terminer, cela ne serait pas juste d’attribuer la cause d’un burnout à notre société et à l’organisation de travail. Chacun a également des leviers pour agir à son niveau.

Connaissance de soi et de ses limites

Le surinvestissement professionnel, le perfectionnisme, un besoin élevé de reconnaissance ou encore la difficulté à poser des limites personnelles sont régulièrement identifiés comme cause d’épuisement.

L’absence de prise en compte des signaux d’alerte (fatigue chronique, cynisme, troubles du sommeil, irritabilité) aggrave la situation.

Être bien entouré, un rempart contre le burn-out

Le burn-out est souvent associé à un contexte professionnel difficile, mais les études montrent qu’il puise aussi ses racines dans la qualité des relations humaines de la personne concernée. Parmi les facteurs de protection les plus puissants identifiés, le soutien social — en particulier celui provenant de l’entourage personnel — joue un rôle clé.

Un environnement relationnel de qualité, comprenant des relations solides avec la famille, les amis ou le partenaire de vie, permet non seulement de mieux faire face au stress professionnel, mais aussi de réduire significativement le risque d’épuisement émotionnel. Ce soutien agit comme une "ressource tampon", permettant de restaurer l’équilibre face aux exigences du travail, et favorisant une meilleure résilience.

Des recherches menées auprès des infirmières, par exemple, démontrent que celles qui se sentent soutenues par leurs proches sont moins sujettes au cynisme professionnel, à la perte d’efficacité et à l’isolement émotionnel. À l’inverse, l’isolement — qu’il soit social ou affectif — tend à accentuer la vulnérabilité face au stress chronique, créant un cercle vicieux entre souffrance psychique et désengagement relationnel.

Ainsi, dans une dynamique de prévention du burn-out, il est essentiel de ne pas se limiter à des actions centrées sur le poste de travail, mais de promouvoir aussi la qualité des liens humains dans toutes les sphères de vie.

Être bien entouré ne relève pas du luxe, mais d’une véritable stratégie de santé mentale.

Les prises de consciences progressives

Le changement ne se force pas, il s’accueille. La Théorie Paradoxale du Changement nous rappelle que c’est en acceptant pleinement ce que nous vivons – nos limites, nos émotions, notre fatigue – que la transformation devient possible. Vouloir “aller mieux” à tout prix entretient souvent la tension intérieure, alors qu’accueillir son état ouvre la voie à un mouvement naturel. La prise de conscience joue alors un rôle essentiel : sentir ce qui se passe en soi, percevoir ce qui nous entoure, reconnaître nos pensées et nos besoins. C’est cette lucidité, à la fois douce et exigeante, qui redonne de la vitalité au processus de guérison.

Sentir - soi, l'autre, notre environnement

Sortir de l’épuisement ne consiste pas à “redevenir comme avant”, mais à s’autoriser à être tel qu’on est, ici et maintenant, avec ce corps fatigué et cet esprit à bout. C’est dans cette reconnaissance sincère que le contact – avec soi, avec les autres, avec le monde – peut se rétablir. En retrouvant ce lien, reprendre sa fonction vivante et adaptative : sentir, choisir, agir. Sortir du burnout, c’est, pas à pas, revenir à soi pour retrouver le mouvement naturel de la vie.

Le burnout ne se réduit pas à un simple problème individuel : il naît d’un mélange de facteurs personnels, organisationnels et sociétaux.

Il naît souvent dans un contexte de travail difficile, où la souffrance psychologique peut conduire à des troubles anxieux ou dépressifs. Mais ces troubles peuvent aussi révéler une vulnérabilité préexistante, liée à des facteurs personnels.

C’est sans doute cette intrication entre causes individuelles et organisationnelles qui rend la reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle si compliquée.

Cependant, le débat reste ouvert, si les facteurs organisationnels et la qualité du management pèsent lourdement dans l’apparition du burn-out,les facteurs personnels ne doivent pas être écartés.

Qu'en pensez-vous ?

Et si cette impossibilité était possible ? Pour quelle raison cette possibilité serait impossible ?

Imaginez un instant des organisations qui respirent. Des lieux où l’on prend soin des rythmes, où la diversité est une richesse, où la lenteur n’est pas une faute. Des écosystèmes régénératifs, comme les forêts : elles ne produisent pas plus, elles produisent mieux, dans la justesse des relations. Là, le temps du repos aurait la même valeur que celui de l’action. L’utopie ne serait plus un rêve lointain, mais un apprentissage collectif de l’attention. Une manière de réaccorder nos existences au vivant, à la Terre, aux autres. Car peut-être que sortir du burnout, c’est d’abord cela : redonner de la respiration au monde.

Pour aller plus loin, la question ouverte plus large est de "comment agir" concrètement aux 3 niveaux, donc sociétal, organisationnel et individuel, pour ne pas rester qu'au niveau de la prise de conscience.

Les causes du burn-out sont complexes et souvent systémiques. Alors, comment les organisations et les managers peuvent-ils agir concrètement pour protéger leurs équipes ? Découvrez un plan d'action et une checklist essentielle pour bâtir un environnement de travail plus sain.

Les organisations ont un rôle majeur à jouer. Mais pour ceux qui sont déjà en situation d'épuisement, un chemin de transformation est possible.

Explorez les étapes clés pour vous en sortir et voyez comment accompagner vos proches sur cette voie.

Lire plus:

Agissez; bâtissez une équipe anti-burn-out ! Découvrez comment créer la culture qui permet un environnement de travail durable

Si vous êtes concerné individuellement, traversez les étapes pour sortir du burnout. C'est une occasion de transformation.

Vous avez aimé cet article ?

Evaluer l'"écart" plutôt que la différence (Partie 1)

octobre 2025

Pas de chiffres officiels au Luxembourg, mais des enquêtes alarmantes. OMS, Gallup, McKinsey, débats au Parlement : que disent vraiment les données ?

mai 2025

Qu’est-ce que le burn-out ? Définition claire, signes à repérer et témoignages vécus pour comprendre l’épuisement professionnel et mieux le prévenir.

mai 2025